Hiroshi Takeda

武田 浩志

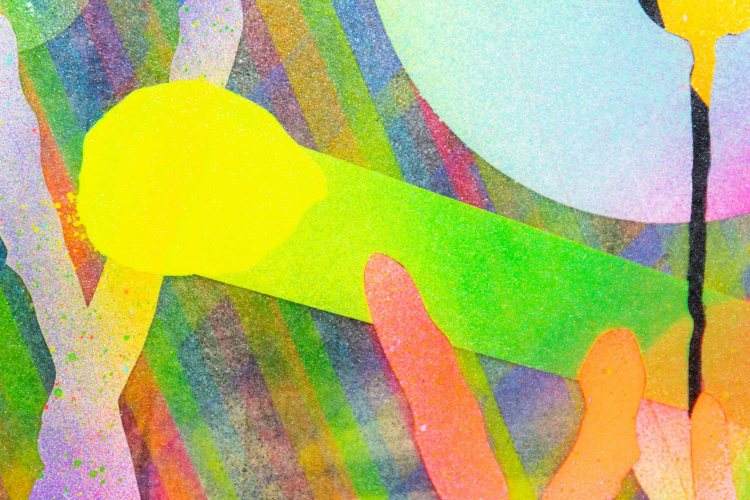

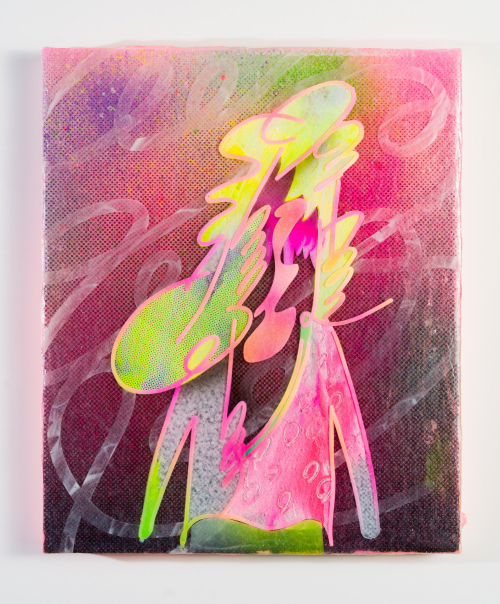

Takedas künstlerische Herangehensweise an die Gattung Portrait ist alles andere als klassisch, denn für seine Bilder stehen keine realen Personen Modell. Er arbeitet auch nicht aus der Erinnerung oder mithilfe von Skizzen oder Fotografien. Hiroshi Takeda schafft malerische Konterfeis ohne Porträtierte. Die Zahl dieser fiktiven und chronologisch nummerierten Portraits ist mittlerweile in die hunderte gestiegen. Die Fiktivität der Proträtierten zeigt sich am deutlichsten in der Abwesenheit erkennbarer Gesichter. Dass es sich nichtsdestotrotz um Darstellungen menschlicher Figuren handelt, bekräftigen Formen, die Haare, Köpfe, Oberkörper und Arme erkennen lassen. Hiroshi Takeda vollführt einen beeindruckenden, künstlerischen Drahtseilakt, indem er sich geschickt auf der Schnittstelle oder vielmehr Grenze zwischen Gattungskonventionen des Porträts und einer autonomen, abstrakten Malerei bewegt. Mit seiner im Jahr 2017 begonnenen Serie „untitled“ bewegt sich Takeda weg von der Figuration hin zur rein abstrakten Malerei: Die spielerische Arbeitsweise, die über die Jahre zahlreiche Variationen seiner fiktiven Porträts generiert hat, wird hier zum eigentlichen Hauptgegenstand der künstlerischen Arbeit. Takeda löst sich damit von der Frage nach den gattungsspezifischen Qualitäten des Porträts und lenkt den Fokus auf eine weit grundlegendere: Was ist Malerei?

CV | Website

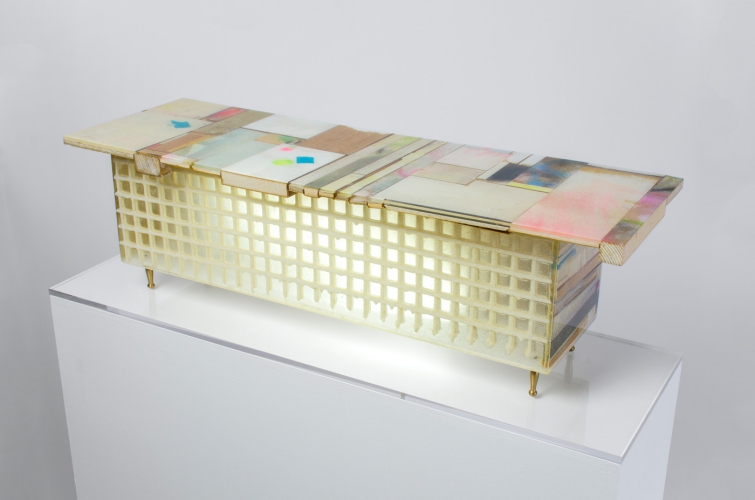

Positions Berlin Art Fair

14-17 September 2023

Flughafen Tempelhof (Hanger 6 / Stand A17)